敦煌莫高窟第17窟,即举世闻名的藏经洞。(图/数字藏经洞)

1907年5月,英国人斯坦因(aurel stein)来到敦煌,在莫高窟前搭起了帐篷,计划进入藏经洞。

斯坦因先后四次进入中亚和中国西部探险考古,第一次是在1900年。出发前,他花了十年时间研究玄奘写的《大唐西域记》,对丝绸之路南道的历史地理已相当熟悉。到了新疆和田以后,斯坦因根据玄奘的记载找到了多个古代大庙的遗址,参考当地乡民捡到古物的位置,一挖一个准,盗走了大量文物。

第二次来华探险,斯坦因发现了米兰古城,揭走七件有翼天使壁画。这是典型的犍陀罗佛教艺术,他对这些壁画出现在罗布泊沙漠深处感到不可思议和万分窃喜:“我总是感觉,自己像是身处在一些叙利亚或是其他罗马东方行省的别墅遗址里,而不是在中国境内的一处佛教寺庙中。”

紧接着,斯坦因来到敦煌莫高窟。守门人王道士在他的哄骗下,打开了藏经洞。“借着王道士摇曳不定的灯光,我睁大了眼睛向阴暗的密室中看去,只见一束束经卷一层一层地堆在那里,密密麻麻。” 斯坦因在莫高窟日以继夜忙了三个星期,带走五大马车二十九箱绘画和文书。

1908年,伯希和正在藏经洞挑选文物。

此后,法国伯希和、日本大谷探险队、沙俄奥登堡探险队等学者和探险家接踵而至,敦煌宝藏开始了流落全球的命运。

1984年,还在北京大学读研的青年学者荣新江,借着到荷兰莱顿大学交换的机会,开始满欧洲、满世界寻找敦煌文献。第二年的4月22日,他来到第一个目的地英国图书馆,第一次看到了斯坦因从中国运走的敦煌宝藏实物。

40年后,荣新江依然保留着当年英国国家图书馆东方部的宣传册,封面图就是公元10世纪敦煌归义军节度使曹元忠时期印制的文殊菩萨像。他将这些寻访经历写在了《满世界寻找敦煌》一书里。这是“敦煌在中国,敦煌学在世界”(季羡林语)的见证,也是一个青年学者如何成为世界知名的敦煌学家、历史学家的生动记录。

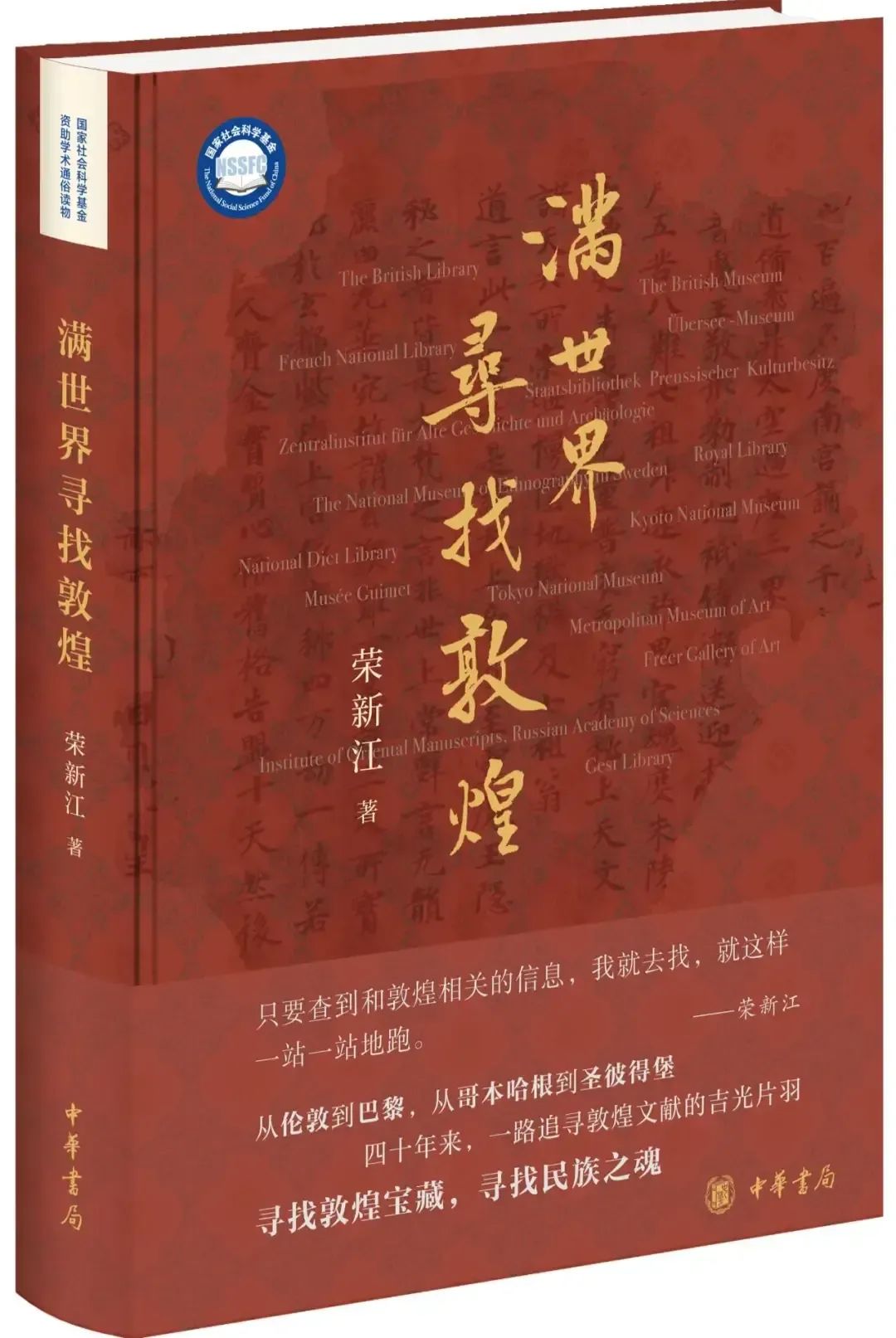

《满世界寻找敦煌》

荣新江 著

中华书局,2024-5

荣新江动心起念追寻敦煌的原由,最早或许可以追溯到1976年他读过的一本讲述敦煌藏经洞故事的册子。那年他16岁,此前的“文革”期间几乎没有怎么上过学,也没有多少书可以读。更直接的原因,是荣新江1978年考入北京大学后,选修了王永兴与张广达两位先生开设的“敦煌文书研究”课程。

王永兴是陈寅恪先生的弟子,他与张广达先生倡导组建了一个松散的“敦煌研究小组”,经常参加者有季羡林、周一良、宿白、周祖谟等语言、历史、考古学家。北京大学图书馆为敦煌研究小组提供了一个专属的研究室,将北大当年购入的英国、法国所藏敦煌卷子的缩微胶卷,以及北大馆藏的五百多本敦煌学书籍,都存放在这个房间里。荣新江作为学习委员,掌管着这个房间的钥匙,每次有老师要过来看敦煌卷子,他便负责把胶卷摇到对应的位置,因而对敦煌卷子日渐熟悉。

大学期间,荣新江与王永兴、张广达先生在课间留影(右起:张广达、王永兴、荣新江、张建国、卢向前)。(图/受访者提供)

“敦煌文书研究”的结课作业是解读一件敦煌文书。荣新江接到的任务是p.3016号文书(p字头为伯希和从敦煌运走的卷子),涉及到于阗国的年号研究。导师张广达先生将他拍摄的海外论文都借给荣新江看,帮助荣新江完成了第一篇学术论文《关于唐末宋初于阗国的国号、年号及其王家世系问题》。这是荣新江正式进入敦煌学的开始。这篇论文后来被翻译成法文发表,为荣新江后来在欧洲各国行走提供了很大的便利。

据荣新江回忆,他在赴荷兰前向周一良先生报告,周一良告诉他:“你要是把芬兰的东西(胶卷、照片)弄回来,也就不虚此行了。”到了欧洲后,芬兰赫尔辛基大学图书馆却拒绝了荣新江的申请,理由是馆藏的吐鲁番写卷很脆弱,保存状况不佳。这是当时唯一拒绝荣新江的图书馆,至今他也没有去芬兰看过实物。芬兰的吐鲁番写卷是马达汉(gustaf emil mannerheim,1867—1951)20世纪初来华探险时获得的。值得说道的是,他比斯坦因更早来到敦煌,差点就去了莫高窟。

人们常常将荣新江跨越千山万水、满世界寻找敦煌文献的经历,放在中国学者夺回敦煌学研究中心的背景下去看待。在接受新周刊记者专访时,荣新江认为这种说法既不能概括中国敦煌学的发展,也不能清醒认识当今世界各地敦煌学的现状。“中心论其实是一个伪命题”,荣新江认为学术的中心永远在学者,而不在某一个国家或单位。

“我们学者做研究,研究到一定地步,就是中心。”比如陈寅恪,比如季羡林,比如荣新江。

荣新江,北京大学博雅讲席教授、中国敦煌吐鲁番学会会长。2021年7月22日,荣新江当选为英国学术院(british academy)通讯院士。他是继陈寅恪、夏鼐后,第三位当选的中国学者。

重新认识敦煌与丝绸之路

《新周刊》:斯坦因、伯希和来新疆的时候,有的寺庙遗址是根据《大唐西域记》找到的。时隔十几个世纪,这本书为什么还能够按图索骥?

荣新江:我们现在都会找名胜古迹去旅游,玄奘也一样。他是僧人,到了一个地方就会找当地的大寺庙去朝圣。他在书里明确地记录了那些寺庙距离王城多少里。

沙漠城市跟中原不一样。中原地区的城址经常搬迁,唐代幽州、元大都、金中都的中心都在今天北京的范围里头,但并不在同一个位置。遇到改朝换代和战乱,中原城市常常有易地重建的情况。而在沙漠,你就没办法随便选点建城,每个居住点都得靠着河流和绿洲。所以,丝绸之路上那些大城市大部分都没有换过位置,一直在那。比如昭怙厘大寺(又名雀离大寺),玄奘在《大唐西域记》里说“荒城北四十余里,接山阿,隔一河水,有二伽蓝,同名昭怙厘”,考古学家根据这个坐标就找到了遗址。

斯坦因把约特干定为于阗都城,他把唐里换算成英里,按玄奘说的方向走,到那个地方就跟当地老乡打探,他们在附近有没有挖出过什么古物。老乡一指,斯坦因一探,果然就有一个大庙,一挖一个准。所以,斯坦因真是老谋深算。

斯坦因从敦煌藏经洞刚刚拿出来的经卷。

《新周刊》:玄奘取经的情形是怎么样的,他到过敦煌吗?

荣新江:玄奘出去的时候是贞观元年,当时唐太宗还没平定中原,封闭了西域边关,免得有人偷渡出去,把突厥人引过来。所以玄奘只能偷渡出去。有一个粟特商人石槃陀带他出去,他是丝绸之路上的商人,知道怎么走。石槃陀就是孙悟空的原型。

当时玄奘没经过敦煌,是从敦煌东边往北走,有一个第五烽,又叫第五道,正好守卫的士兵信佛,就放他过去了。取经归来的时候,玄奘为了报答帮助过他的结拜兄弟高昌王麹文泰,决定不走海路,还是循陆路回来了。

贞观十六年(642),玄奘回到了于阗,才知道唐太宗已经把高昌国灭了,麹文泰两年前就死了。太宗得知玄奘回来后,快马加鞭派人去接他,从长安到敦煌、流沙(即鄯善)、且末、罗布泊、于阗,接到玄奘后,再一站接一站送到长安。因此,玄奘是马不停蹄,没办法在敦煌待多久。因为太宗打完高昌,下一步就要打焉耆、龟兹,接着往中亚进军,而玄奘是当时最了解中亚的人。

榆林窟第3窟《玄奘取经图》(西夏)。

《新周刊》:元代时马可·波罗来中国,丝绸之路已经有一些衰落了。他是怎么走的?

荣新江:很多人说陆上丝绸之路在宋代以后就衰落了,这是一种错误观念。有的学者站在宋朝这边看,认为汉人跟西域国家没有联系了。

实际上,当时西北和西域有西夏、敦煌归义军、于阗、甘州回鹘、西州回鹘等王国和政权,这些绿洲王国都要做生意的,所以他们一直都在维护丝绸之路。就算是宋朝时期,丝绸之路也没有断掉,因为皇帝大印必须要用于阗玉,皇妃、皇后身上的玉佩也必须是于阗玉,这是有礼制规定的。在敦煌归义军时期,每年都有好几拨于阗使者到敦煌,一住就是好几个月。宋人和西夏打仗时,这段路可能会断掉,但大家可以绕路青唐羌,这里依然是通的。

马可·波罗是商人,他原本打算从波斯湾坐船过来,到了那儿后发现阿拉伯船只是用棕榈树麻丝做的,觉得不牢靠,于是决定走陆路:从伊朗克尔曼越过伊朗沙漠,穿越中亚,翻过帕米尔高原到了和田,然后走丝绸之路南道到敦煌,再到武威,往北到上都,最后抵达大都。离开中国时,马可·波罗走的是海路,从泉州上船。

《新周刊》:你曾通过对一件吐鲁番文书的研究,发现唐代西州天山县的社会面貌。敦煌藏经洞发现120多年后,我们对敦煌这个地方也有很多新的认识吧。

荣新江:天山县那个案例发生在唐宝应元年(762),一个粟特人的小孩在汉人张游鹤的店铺门前坐着玩耍,被突厥人康失芬的车碾伤了。双方要打官司,那就要用到唐朝的法律。因为事发在张游鹤的店铺门前,又牵涉到张氏家族,他们是一个道教集团,跟佛教的关系也很密切。

最有意思的是,这个张游鹤的店铺位于城南门口交通要道的位置,也就是丝绸之路的要道边上。唐代怎么开店,店里怎么用钱,粟特商人跟汉人怎么交易,这些完全可以写成一个非虚构作品。在敦煌文献里,类似例子就更多、更细了。从敦煌归义军的一个酒账,我们就可以看到他们的日常生活是怎样的,八月十五、正月十五怎么过。

郝春文写过一本书叫《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》(中国社会科学出版社,1998年),把敦煌僧人从小孩一步步变成僧人的过程写清楚了,他们怎么受戒,参加什么佛事活动,为什么可以住在家里,如何娶妻生子,平时怎么喝酒吃肉,怎么交税、服劳役,整个都写出来了。那个情况就和现在日本差不多,敦煌僧尼人口占比太大了,他们也得交税。

不过,《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》的写法还是按章节来叙述,然后用史料来证明。其实可以放开来写,比如某天几个和尚凑在一起聊天,咱今天喝什么、吃什么,再结合高启安写的敦煌饮食,敦煌的各种美食美酒都有什么讲究。这么写可能更好玩,历史就活过来了。

有一本书讲到法国大革命的时候,巴士底狱旁边有个咖啡馆,咖啡馆里面每天都有谁,里里外外发生了什么事情。我也很想写一本叙述性的书:某一天白居易推出房门,走到街上,可能遇到一个马队,然后发生了什么事。

我希望将来用敦煌吐鲁番文书来写这样的书。

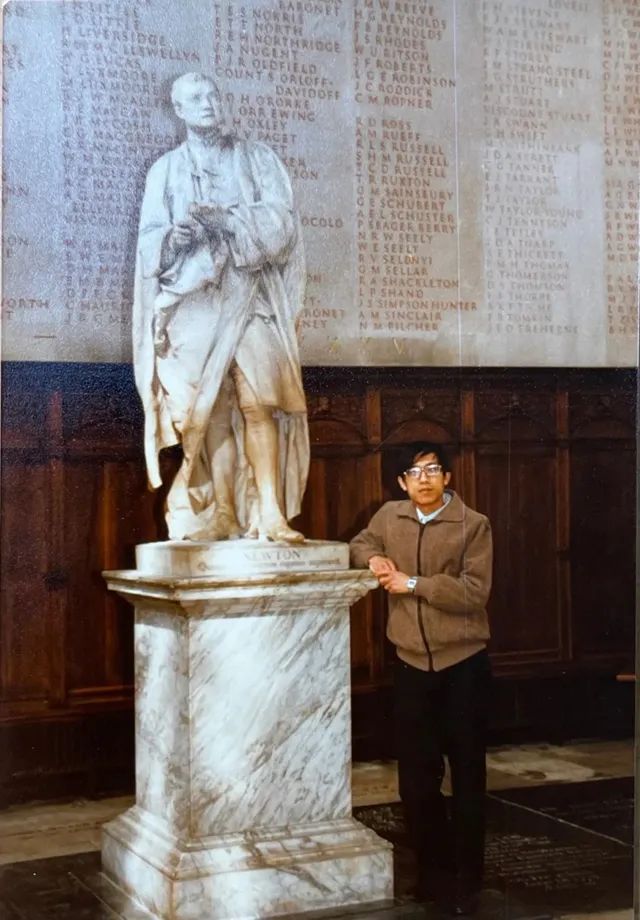

1985年,荣新江在剑桥牛顿塑像前留影。(图/受访者提供)

满世界寻找敦煌,直到成为中心

《新周刊》:1984年你出国寻找敦煌文献,有一个时代背景,当时的中国学者想把敦煌学的研究中心夺回来。那时候的氛围是怎么样的?在你出国时,老师们有无提出什么期望?

荣新江:我当时是一个出去交换的研究生,在国外到处寻找敦煌卷子,这完全是我个人的行为和兴趣,出国前也没有任何人给我提过什么要求。只是现在回过头来看,那时有这么一个背景而已。

但你这个问题涉及到了一个事情。1981年4月,日本的敦煌学家藤枝晃教授在南开大学历史系吴廷璆先生的邀请下,到南开大学做了一系列讲演。主持人介绍藤枝晃时就说,虽然敦煌在中国,但敦煌学在日本,所以我们把藤枝晃先生请来讲一讲。当时这么讲其实一点错都没有,那会儿我们还没有什么敦煌学研究成果。北大的敦煌吐鲁番研究中心是1982年才出第一本敦煌学集刊,之前啥都没有。

当然,我们学者是有爱国情感的。1981年中国男排逆转出线世界杯,我们在北大喊出了“团结起来,振兴中华”的口号,高兴地把大电线杆子都快点着了。但是,这种情绪要不要和敦煌学嫁接到一起?没必要,至少我没有。那次是北大跟莱顿大学有个交换,有人去搞文学,有人去搞哲学,我只不过是其中一员。恰好因为我是搞敦煌的,我当然不会放掉这个机会,要满世界寻找敦煌。

其次,这个中心论是一个伪命题。我们学者做研究,研究到一定地步,就是中心。我在北大一个人搞敦煌,我也是中心。在法兰西学术院,有人研究巴尔扎克,有人研究红楼梦,有人研究数学,其实都是几个人在那里搞研究,然后成中心了。藤枝晃一个人在京都大学搞敦煌学,他带了一个读书班,他就是一个中心。他退休了,这个中心就挪到龙谷大学去了。后来京都大学出了一个高田时雄,中间有一段就空白了。

学术是一线单传,谁在那,谁就是中心;谁不在那了,中心立刻就没了。

《新周刊》:季羡林先生也是如此,一个人成为一个中心。

荣新江:学术是一线单传,这话其实就是季先生说的。他的学生段晴,从年轻的时候开始修炼,她好不容易修炼到季先生的地步,人又没了。学术就是这样,人没了,中心就没了。这就是学术,不知道砸进去多少钱,才能培养一个季羡林,培养一个段晴。

荣新江与饶宗颐、季羡林先生在一起(右起:荣新江、饶宗颐、季羡林、饶宗颐女儿饶清芬、林悟殊)。(图/受访者提供)

《新周刊》:在德国时,于阗语专家恩默瑞克(r. e. emmerick)邀请你跟他读研究生,你后来没答应,当时的考虑是怎么样的?

荣新江:首先,我是历史系、中国古代史专业、隋唐史研究方向的学生。所以我一开始就跟着老师们背那些制度史,一部《唐六典》,一部《资治通鉴》,都要非常熟的。后来因为有一个敦煌卷子,要研究于阗的年号,我才做了敦煌学的练习。但我也不是专门研究于阗的,那比敦煌还窄,更加找不着人给你答辩。如果我去那里学于阗语的话,我白背《唐六典》了。

我现在主要搞中外关系史,敦煌吐鲁番文书中有大量摩尼教、景教的东西,都是现在国际上最热门的学问。包括我研究的粟特历史,里面也有阿拉伯与中国的关系、伊朗和中国的关系,这些研究我都有贡献。我带的学生,从希腊、罗马与中国关系史,从隋唐到明清,都有做研究。

《新周刊》:恩默瑞克其实也是希望你帮他做研究,因为你有汉语和隋唐史的背景。

荣新江:他收段晴做学生也是这样的目的。胡语是死语言,而且断成了片片。我听过一学期于阗语、粟特语,不能说懂得这两门语言,但我知道他们是怎么解读的。

解读古代语言有很多方法。比如说任何一门语言里都有大量借词,唐朝统治塔里木盆地那么多年,有大量的汉语进入到了于阗语里。还有很多名词,很多老外都不懂汉字,什么节度使、节度押衙、兵马使、游弈使游弈使,还有尺、寸、丈等度量衡,这些在于阗语文书里都是用汉字直接拼写的。老外一看,完了,不懂。所以恩默瑞克想让我跟他学于阗语。

段晴老师有些成就超过了她的老师恩默瑞克。比如于阗文书里有一个于阗语的词,意思是“半人”,外国学者直接翻译成halfman。半个人是什么人?没有这种人。后来发现一件双语的卷子,汉语名字下面有“残”字,对应于于阗语的“半个人”,它的意思就是残疾人就是半人,就是halfman。

唐朝法律把残疾人分成三类——残疾、废疾、笃疾,派役的时候要根据他们的身体情况来安排。腿部残废的人,就让他看斗门(灌溉水渠的放水闸门),用手就可以操作。在西北地区,浇水要先从下游开始,浇完了,他就把斗门关上。因为西北的水非常珍贵,都是山上的雪水,通过沟沟渠渠分流到各地。这个“半人”的问题到段晴这里就解决了。

如果我跟着恩默瑞克读研究生,我也可以用汉语解读这些词,但这不是于阗语最重要的部分,还要解决语法、词性等。

1985年,荣新江(中)在英国与贝利(左)及其助手合影。(图/受访者提供)

《新周刊》:当年出国寻找敦煌,对你的学术眼光来说,应该大有裨益。现在海外的敦煌学研究,学者是不是越来越少?

荣新江:海外的敦煌学,通常是项目制和小组制,几个人在那搞研究,事情做完了,项目就可以取消了。实际上,敦煌学就是一大堆资料,不管是藏经洞还是莫高窟,我们可以从各种角度去研究。

中国学者比较擅长的是汉语,尤其是那些世俗文书。过去这是日本人做得比较好的工作,上一代西方学者也很厉害,像沙畹(édouard chavannes,1865—1918,法国汉学家)那一代学者,他们看的汉语古籍都是没有标点的,而且很多都是乱七八糟的,像西方传教士在中国接触到的民间契约、药方、账单等,他们每个字都能认出来。

相比之下,现在科班出身的学生,读一个标点本的《二十四史》就够费劲的了。好在,我们中国学者训练起来,草书、隶书、行书等都有人教,很快就能上手。所以在这方面,今天的西方学者就没戏了。但是在藏文这一块,咱们就比人家差远了,像山口瑞凤(1926—2023,日本藏学家)和石泰安((rolf alfred stein,1911—1999,法国藏学家),不管是佛教、苯教还是世俗文书,他们都很熟。

我们不能够狭隘地看待敦煌。敦煌文化是个世界文化,里面不只有汉语文化,还有梵文、于阗文、粟特文、藏文等语言的文化,这些方面的研究,最强仍然是西方学者。在道教和佛教上,他们有些方面比中国学者研究得还深。还有地域史、社会史、书籍史等方面,海外敦煌学者也很厉害。

敦煌莫高窟壁画中的粟特商队,出自莫高窟第103窟《法华经变》。

敦煌学的规范化还差得远

《新周刊》:20世纪有四大学术发现(殷商甲骨文、居延汉简、敦煌藏经洞、明清内阁大库档案),为什么说敦煌藏经洞的价值是最高的?

荣新江:以发现的时点来说,那时殷墟甲骨只有几百片,数量太少了,而且甲骨是用来占卜的,涉及范围太狭窄。至于敦煌居延汉简,李学勤先生说过它们是“不涉要典”,里面没有什么重要典籍,主要是边疆将士使用的日历、诏令、字书等。倒是长江流域的马王堆汉墓、银雀山汉墓,发现了最高等级的典籍,如《论语》《孝经》《周易》。饶宗颐先生都开玩笑说,马王堆发现的《周易》,堪称是中国的bible(圣经)。明清档案虽然规模很大,但是才刚刚发现,还没怎么整理。

敦煌不一样。敦煌藏经洞的东西刚被斯坦因、伯希和拿出来时,伯希和就知道里面有《尚书》《论语》这样的要典。整个敦煌文献,涉及经史子集、佛经、道教和其他宗教文化,还有各种各样的世俗典籍和文书资料,时间从魏晋南北朝一直到宋初,横跨上千年。相比之下,其他三个的时间都比较短,没有一个能比敦煌丰富。

《新周刊》:2000年,藏经洞发现100周年的时候,季羡林先生曾说,敦煌学虽然已经发展一百年,但研究工作完成了还不到一半。20多年后的今天,敦煌学完成到了什么程度?

荣新江:季先生那番话,是作为敦煌吐鲁番学会会长,给大家鼓点劲儿。实际上,没办法一概而论。比如敦煌学里边的均田制问题,我觉得研究得差不多了,已经有五六本书了,所以我绝对不会让学生再去研究敦煌均田制。但是,书籍史还是方兴未艾,整个敦煌学还没有一本书籍史著作,也没有一个敦煌写本学的著作。最近出了一本《中国古文书学研究初编》,也是很初步的,整个书籍史研究还没有建立起来。

徐俊出过一本《敦煌诗集残卷辑考》(中华书局,2000年),他以卷为中心来理解唐代的诗歌。在过去,我们是分作家来做诗集的,李白的归李白,白居易的归白居易。其实他们的诗歌都写在一个卷子上,不是拆开的。徐俊就把这一个卷子,包括卷子上写的其他杂乱无章的东西,都叙述一遍。这个就是现在书籍史的做法。徐俊做这个的时候还没有书籍史的概念,他能做到这一步是很有超前意识的。我后来去美国开会,他们是人手一本徐俊的书。

再比如敦煌的社会史,这个东西更难把握,你得对敦煌卷子非常熟悉才行。像郝春文写的《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,这样的书还是太少了。我希望将来能够推动这样的叙事性写作,把历史写活了。当然,我们要有很大的勇气去面对别人的批评。

1991年,荣新江在苏联科学院东方学研究所列宁格勒分所抄书。(图/受访者提供)

《新周刊》:周一良先生认为,“敦煌学”应该永远放在括号里,它是一门不成系统的学问。1990年你就出过一本《话说敦煌》,开始系统地思考敦煌学问题。现在你认为,敦煌学的学术规范是否已建立起来?

荣新江:没有,差远了。我们很多做敦煌研究的人,根本不管学术规范。因为敦煌没有《二十四史》标点本,人人都觉得他自己可以研究点东西,甚至来源就写一个敦煌文书编号,就说那是他的发现,实际上都是偷汤换药,抄我们这些辛辛苦苦做录文的人的。

我两次鼓足勇气想写敦煌学、吐鲁番学的学术规范,那都是得罪人的事儿。反正最后总有人来清理这个学术史,特别是大数据一出来,谁犯的什么错,谁抄别人的,最后都清楚。

《新周刊》:1984年出国前,你和张广达先生去敦煌考察,当时有什么收获?

荣新江:当时我们非常幸运,从张掖到敦煌,一路都是坐军车。敦煌研究院的有些先生在敦煌干了这么多年,都没去过两关(阳关和玉门关),因为没车。那会儿的路都是老乡打柴、开拖拉机时走的路,跟古代的丝绸之路差不多。在沙漠里头,人类走的路没办法偏离太大方向,基本上和古代一样。

长城是东西交通的,古代丝绸之路就沿着长城走。现在的柏油马路一条直线开到玉门关,完全不是以前的感觉了。以前走那段路,我们一会儿看得见长城,一会儿又看不见了,估计跟古人走的感觉差不多。

当时很艰苦,但我们很幸运地走到了大方盘城,即河仓城,也到了玉门关。我们顺着汉长城,一直走到一个叫马圈湾的地方。1980年代初,甘肃省文物考古研究所在马圈湾挖过一次,出土了马圈湾汉简。当时主持挖掘的吴礽骧先生(1934—2004)说,玉门关的城关遗址应该在马圈湾那一带。所以,张广达先生一定要去马圈湾看看,那里像不像一个关城的形势。我跟着张先生走了很远,跑到整个长城都看不见了。那次之后,我就再也没去过那么远的地方。

这是我下一本书的故事,到时我会把历次西部考察的故事写出来。

雪后的莫高窟。(图/图虫创意)

作者 萧奉

编辑 苏炜

校对 遇见

评论